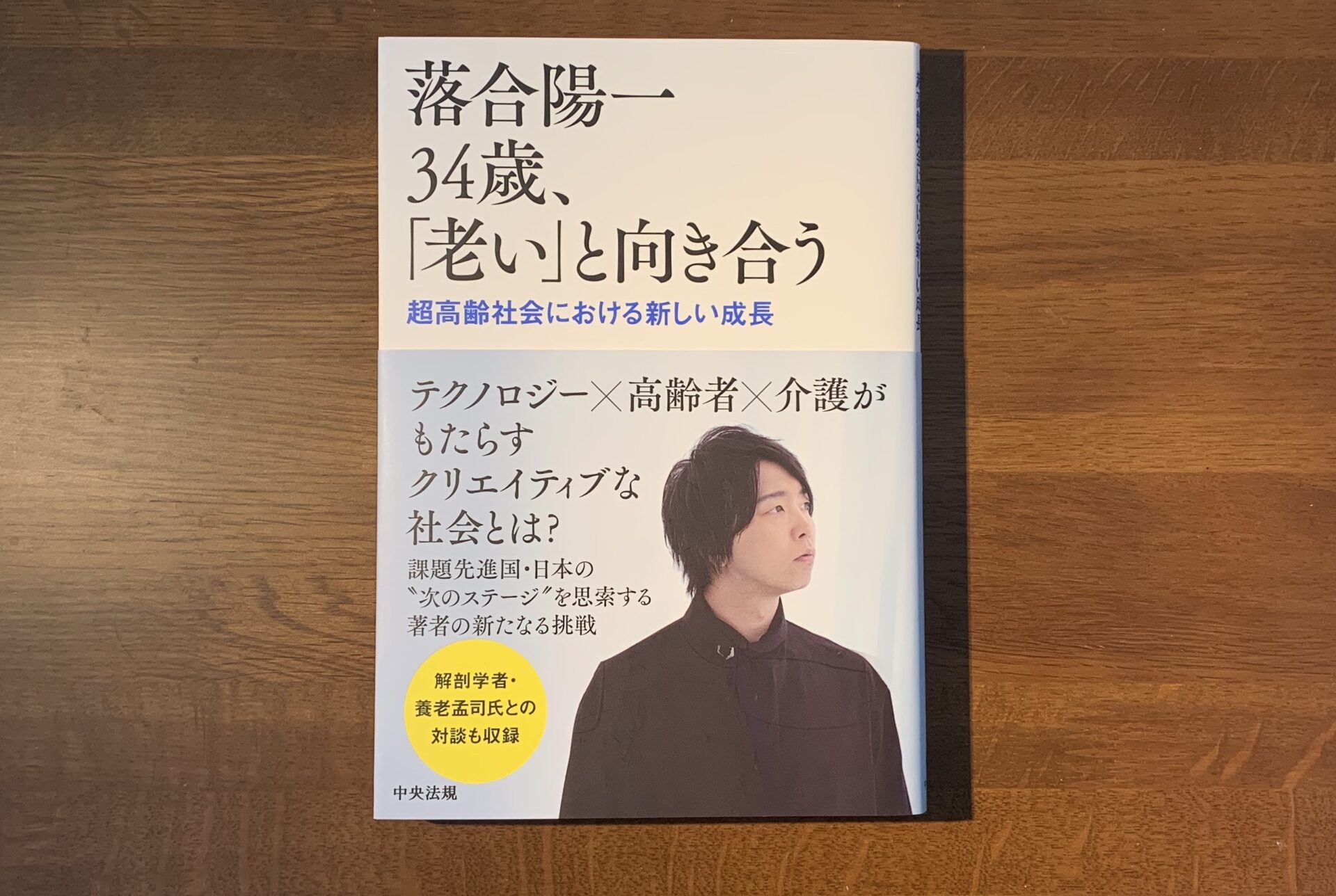

本書はメディアアーティストとして情報テクノロジーの専門家である落合陽一さんがこれからの「老い」のあり方について考えたものです。デジタルテクノロジーの発展により、誰もが避けられない「老化」のあり方も変わって来ました。誰しもが向き合わなくてはならない「老い」がテクノロジーによってどう変化してきたのか。前半は養老孟司さんとの対談でデジタル技術の浸透で変化した「生と死」について考え、後半はテクノロジーによってこれからどう「老い」が変わり、「成長」につなげていくのかの考察が続いていきます。人それぞれが持つ「豊かさ」とはなんなのかについて色々考えさせる内容でした。

「老い」のあり方の変化 「老い」の希薄化について

テクノロジーの進歩で一体何が変わったのでしょう。私が印象的だったのは「老い」の希薄化についてです。

身体・能力拡張としてのテクノロジー(メガネ、義足など)は日進月歩で人を助け、「身体的な老化」を遠ざけています。平均寿命も伸び、昔では考えられなかったことが便利な発明や道具により現実になっています。その結果として、人が「老い」を感じる期間がどんどん短縮化されています。

昔は死が日常でした。しかし、今は日常から「死」が隔離されています。テレビなどのメディアでは死体は隠され、多くの人が病院という隔絶された空間でひっそりと亡くなっていくため、「死」という実感を得ることは身近な人が亡くなった時ぐらいしか感じ取ることができません。

テクノロジーの進化は一方で人々が味合う五感の体験も希薄化させています。「死」という概念は理解できるけれども、実際に感じる死体の冷たさや匂いといった体で感じる体験が不足しています。また、医療現場で働く人は患者をデータの集合体としてみて、その患者さんの死と向き合うことを避けます。大量の患者を抱える医療現場の人にとって、いちいち患者の死に真正面から向き合っていたらメンタルが持たないためだそうです。

本書では今後「老い」がパラメーター化していくと指摘しています。私はこれを「老い」が画一的なものでなくなったことを意味していると考えていて、シミやシワ、白髪の具合や程度といった「見た目」に関しての老いを克服するテクノロジーの発展と、インターネットで世界中とつながることでいつになっても学び直しができたり、世代や年齢を超えたつながりを作ることで「精神的な老い」も克服しつつあり、「老い」に対するイメージは変化し続けています。

介護とテクノロジー 必要な人にちょっと便利でカスタマイズできる技術が必要とされている

本書の内容は介護専門職総合雑誌「おはよう21」での連載を元にしており、「老い」と「介護」がメインテーマとして扱われています。

医療従事者や介護の現場にテクノロジーがどう働きかけられるのでしょうか。本書を読むとまず医療従事者にとって使いやすく負担を減らすもの、すなわち3Kと言われる「きつい・汚い・危険」を克服することが求められています。そもそも介護職の人手が不足しており、人材不足を埋められるテクノロジーが求められます。

一方で介護される方としては、お尻の掃除などの下の世話は人にやってもらうよりもテクノロジーが介入してくれる方が望ましく、精神的な孤独を癒すためのロボットなどよりメンタル的に支えてくれるものが求められています。

また機能面を重視しすぎて使われないテクノロジーの反省から、使う人が自分独自に使いやすいようにカスタマイズできるテクノロジーが求められているといいます。テクノロジーはただ便利なだけではダメで、使う人がいて初めて成り立つものだという気づきにつながりました。

まとめ テクノロジーはできないことの壁をどんどん取り払い、「老い」の概念を変えていく。

テクノロジーの進化と超高齢化社会を迎える日本についての思索の旅ができる一冊です。本書を店頭で見たときはエイジズムに関する考察?かと思っていたのですが、内容はしっかりとした技術と介護についての考察でした。医療介護問題とテクノロジーの両面に興味がある人はぜひ一読をお勧めします。

日本は世界でも早くに「少子高齢化」が到来する「課題先進国」であり、この課題を克服することで世界に手本を示せば世界をリードする立場になれる可能性があるのだとか。

あらゆるものがデジタル化し、ネットで完結できる時代。テクノロジーは人に自分らしく生きる豊かさをもたらしました。

老いの仕方も人それぞれになってきており、これからもますます「老い」を感じる場面は短縮化されていくことでしょう。