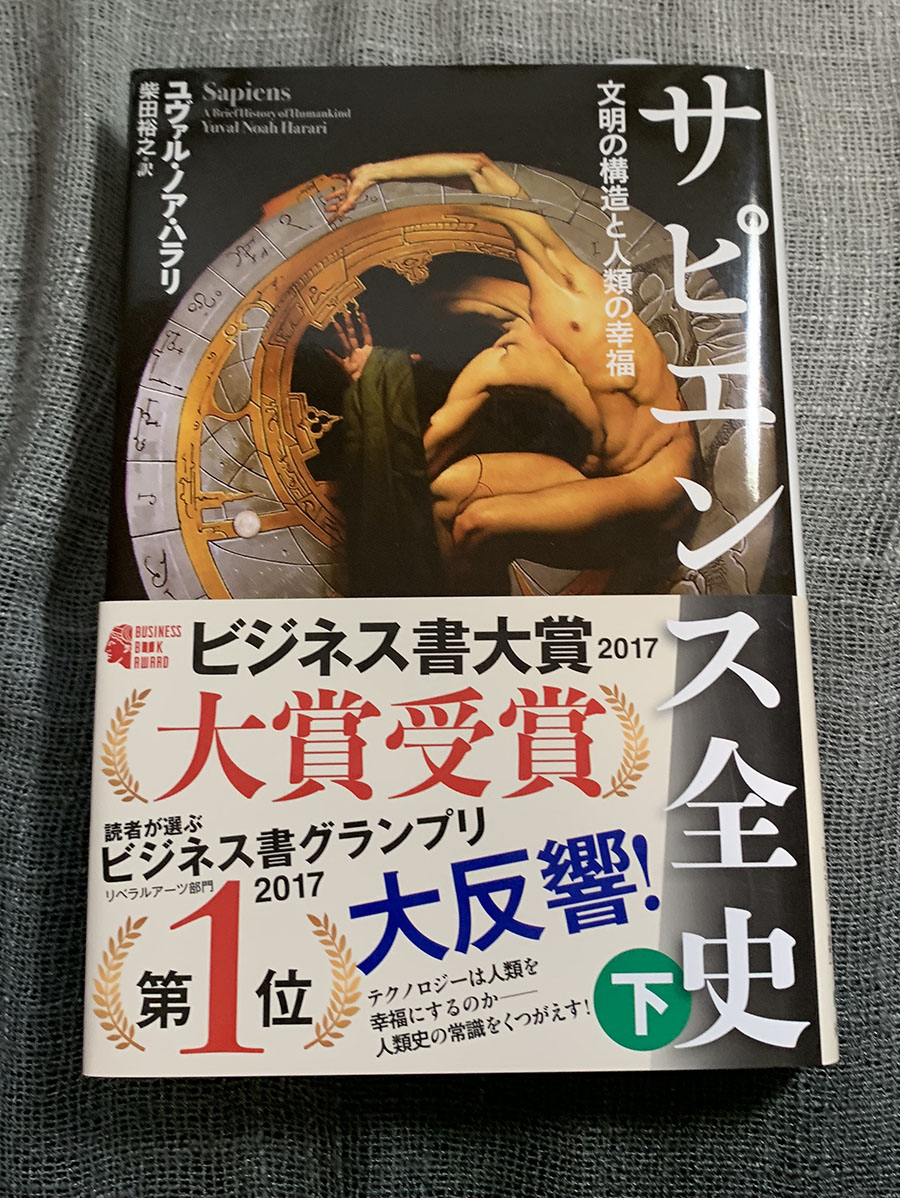

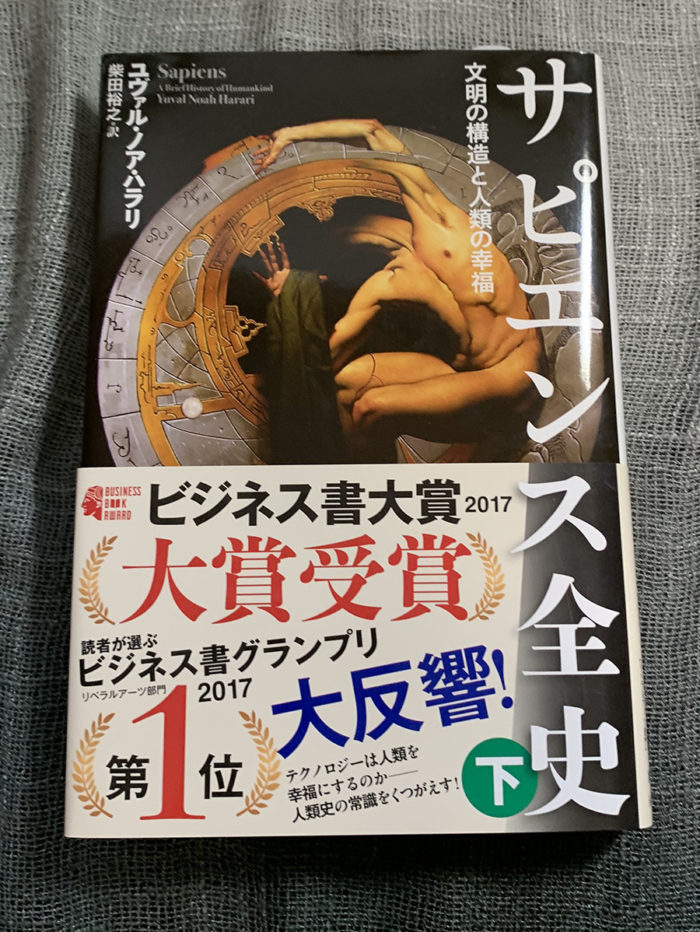

鳥瞰した視点で人類史の幅広い見識を得られる歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリさんの「サピエンス全史」。前回の上巻に引き続き今回は下巻のまとめです。上巻は古代まで遡りホモ・サピエンスが生き残ったのは現実には存在しない虚構を集団で信じる力にあることを軸に話が展開されました。下巻は近代の文明がなぜここまで拡大したのか科学技術と資本主義経済を中心に語られます。

目次(Contents)

宗教について

本書の冒頭は人類と切っても切り離せない宗教についての話です。

「宗教は超人間的な秩序の信奉に基づく、人間の規範と価値観の制度」で、虚構に生きる人間たちにとって宗教は多種多様な民族を治めるための統治ツールでした。社会の階層構造やヒエラルキーが生まれるにつれ、上に立つ者は自らの立ち位置の正当性を宗教に求めました。広大で多種多様な人々を統治するには、人間を超えたもの=超人間的な存在を想定する必要がありました。「人を超えた存在」なので、誰もがその物語を信じる可能性が生まれ、宗教と国家や帝国の統治者・支配者との関係性は大きくなりました。

本書では多神教から一神教、善と悪の二元論の宗教などが語られており、仏教は「個人の苦しみからの解放」を追求したという点で大きな特徴があると述べられています。原始的な宗教観では、人間と自然との間には上下はなく、神々は人類と会話ができない他の動植物との間を仲介する存在でした。しかし、農業革命は宗教改革も同時に起こしました。次第に宗教は神々と人間の物語となり、人間以外の動植物や自然は人間の道具・舞台装置に成り下がってしまいました。人は神々を通すことで自然をコントロールしようとしたのです。

宗教が人々にもたらした争いはとても大規模なもので、人類史を見れば神学上のいざこざで膨大な数の人々が亡くなっています。神の名の下に人は行動を正当化し、自らの正義のために侵略や戦争が行われるようになりました。

無知の発見と近代科学の成立

現代の人々はこれまでにないほど発展した世界に住んでいます。かつては夢物語であり、考えられもしなかったことが科学技術の発展により現実になっています。どのようにして科学技術は発展していったのでしょうか。

まず、始めにあったのは人々の意識の変革でした。科学は「世の中には知らないことがある」という無知を前提とし、「観察と数学的ツール」を用いて、「新しい力、テクノロジー」という形でこれまで不可能と思われてきた事を可能とさせてきました。

科学技術は無知の革命である、と本書では述べています。古来より人は自分を取り巻く世界を理解しようと宗教や神話といった虚構を作り出してきました。宗教は神が全てを知っていることを前提としているので、人は世界を理解するために神学や古代の文献・伝承を調べることが世界を理解することであると考えていました。しかし、科学は知識を神聖不可侵とはせず、世の中は神々の物語では語ることができない未知のものにあふれていることを前提とします。集団で無知を認め、進んで自らの無知を受け入れる態度が科学研究を推進させる原動力となりました。近代以前は世界を物語で説明していましたが、近代科学は世界を数式で説明するようになりました。

科学の発達により大砲や惑星の軌道を予測でき、細菌の発見による医療の進化や統計による死亡率の予測計算、年金や保険の制度改革などありとあらゆる分野で物事が発展していきました。世の中を数式で説明する近代科学はこれまで人類が出会えなかった魔法のツールとなりました。人類はここ500年の間に科学技術に投資すれば自らのできることが増える、と気づくようになりました。

科学のもたらす力と資本。生み出された空白のある地図

近代科学は私たち人類に「新たな力」を与えてくれました。しかし、科学が新たな力を生み出すにはお金が必要です。そのため科学は資本主義と結びついて大きく発展をするようになりました。投資をしたのは政府や企業で、彼らは科学が生み出す「新たな力」を用いて膨大な利益を得ました。

科学技術の進歩は人々に「未来の進歩」を信じさせました。近代以前は「未来への進歩」という発想はなく、良くても現状維持かむしろ今よりも低レベルな生活の未来が待っている、というのが大方の予測でした。しかし科学技術がもたらした「新たな力」と産業革命が人々の未来に対する考えを大きく変えていきました。未来になればなるほどより良い生活が待っていると多くの人が考えるようになりました。

近代科学は出資側の政治経済イデオロギーの影響が色濃く出ます。特に科学は帝国主義と結びつくことで世界中に拡大していくことになりました。結果的にヨーロッパが大航海時代を主導し、帝国主義を広め世界を文化的にも思想的にも征服しますが、その背景には自らが無知であることを前提とした近代科学の精神がありました。

大航海時代(15世紀から16世紀)、ヨーロッパ人は空白のある地図をたくさん作りました。これは、ヨーロッパの人が自分たちの知識は完璧ではなく、未だ自分たちの知らない世界がこの空白の地図のどこかに存在し、未知の存在が埋もれている事をハッキリと自覚したことでもあります。ヨーロッパ人は地図上の空白に好奇心を持って乗り込みました。ヨーロッパが他の国と違ったのは、この地図の空白部分を「探検して征服したい」という強い野心を抱いていたからです。

植民地化と同時に科学者も現地に送られ数多くの知識や技術が世界に広まりました。帝国側は常に新しい知識や科学技術を産みだし、自らの征服活動については未開の地に科学技術(進歩)をもたらしていると自分を正当化していました。帝国主義は学問の発展に大きく寄与した一方で、現地民との衝突や紛争、土着の信仰や文化は大きく破壊されました。

「未来への信用」と資本主義

何をするにもお金が必要になりますが、そのお金はどこから来るのでしょうか。近代以前は融資を受けるにしても、ごく限られた範囲で直ぐに返済しなくてはならないものでした。それは多くの人は未来が今よりも良くなるとは考えていなかったので、投資をしても将来的に大きくなって帰ってくるとは考えもしなかったからです。

ところが資本主義と帝国主義と科学技術により未来の進歩という概念が生まれました。明るい未来への信用を手にした人類は「未来への投資」を行えるようになりました。コロンブスら探検家を支援したのは当時の統治者や実業家達です。お金儲けを追究する彼らは交易により大きな富を得ました。探検事業は船や船員の準備などで甚大な予算がかかり、投資してくれる彼らがいなければ世界の見識が広まる事もありませんでした。

自由資本主義の問題点

資本主義は人々の儲けたいという欲望と結びつき、経済と技術を大きく進歩させました。しかし、公平なやり方と分配が保障されていない点で大きな欠点を抱えています。資本主義の名の下で利益の追求に邁進する人々は奴隷貿易や資源の戦争を始めるようになり、利益と生産に繋がりそうにない自分以外の者への配慮や人命を顧みなくなりました。

家畜化された動物たちも同様です。鶏卵産業を例に挙げ、無慈悲に繁殖させられ消費されていく動物たちにも心はあるのだ、という事実をハーロウのアカゲザルの愛着実験で説明しています。本書は絶対菜食主義のヴィーガンを薦めている訳ではないけれども、これには考えさせられました。現代社会の繁栄は人類だけであり、他の動物たちの犠牲の上で成り立っていると言うこと。ホモ・サピエンスにとっては文明が発展した歴史ではあるけれど、他の動物達や自然から見れば破滅の歴史ではないか、と。

資本主義には問題点も多いけれど、私たちはもう資本主義なしには生きられない世界で生きています。

産業社会はエネルギー変換革命

飛躍的に大きく文明の進歩のきっかけを与えたのが産業革命でした。産業革命はエネルギー変換革命と言うことが出来ます。それまでのエネルギーといえば、炎はものを焼くため、風と水は船を動かすためといったように、一つのエネルギーで果たせることはその物の性質に大きく依存していました。人間が使う事が出来るエネルギー変換装置は自身の代謝や筋力に依存していました。その元となるエネルギーは太陽エネルギーを自身に取り入れた植物たちで、そのため私たちは長いこと植物の成長サイクル(季節)と太陽エネルギーの変化サイクル(朝昼夜)に縛られて生きざるを得ませんでした。

しかし産業革命により、人は一つの種類のエネルギーを多種多様なあらゆるエネルギーへと変換できるようになりました。まず最初に発明されたのは熱を運動に変換するエネルギー。蒸気による物体を動かすエネルギーへの変換技術は蒸気機関と鉄道の発明につながり、人と物の新たな輸送手段を提供しました。他にも電気の発見と利用、ただの水をはじく屋根油でしかなかった石油のエネルギー利用など、加速度的に多くの資源から人はエネルギーを得られるようになりました。新たな科学技術は新たなエネルギー変換法を発明することで、巨万の富とエネルギー資源を得られるようになりました。

産業革命が変えたもの:時間

かつて人々は時刻に対してほとんど知る必要がありませんでした。日が昇れば起床し、日が沈めば寝につきました。しかし、近代の工業社会は太陽や季節を意に介しません。産業革命は管理と生産性のため、人々に時間の概念を強烈に植え付けました。今ではほぼ全ての人が時刻について知らざるを得ない状態にあります。誰もが時間に行動を縛られる生活。太陽エネルギーの元でのんびりと暮らしていた以前の人々には考えられなかった世界でしょう。

産業革命が変えたもの:コミュニティ

産業革命は国家権力を強め、家族や地域中心のコミュニティを弱くした一方で、個人の力を強めました。以前は国家がコミュニティに介入することはなく、人々は自分たちのコミュニティの結びつきを大事にして、自分たちで秩序を保っていました。今は孤独になる人が増加し、人々は繋がりを求めるようになりました。

文明は人を幸せにしたのか

最後は文明と幸福についての話。人類の文明は未曾有の発展を遂げましたが、個人の幸せは一体どう変化をしてきたのでしょうか。

幸福に関しては、過去の人々の「個人の幸福に関する資料」は非常に少なく、これまで見落としてきた重要な視点であると問題提起しています。また幸福研究についても近年始まったばかりでハッキリとしたものは言えないとのこと。それでも言えることは、人の幸福は過去の人と大差は無いのではないか、ということです。幸福を感じ取る力は遺伝でも決まっていて、ある人は幸せの閾値が生まれつき低く、少しのことでも幸せに感じることができる一方で、生まれつき幸せを感じにくい人がいて、彼らはよほど大きな幸運がないと幸福を感じ取れないのだとか。

個人の幸福の感じ方に差があることを前提とした上で、人の感情は中立を好む傾向、ニュートラルな状態を維持する性質がある事も知っておく必要があります。宝くじを当てたときのような大きな幸福にしろ、大病を患い大きな障害を持ってしまった不運にしろ、必ず人は一定の感情に戻るように出来ていて、ずっと幸運が続く事は無いし、不運を感じ続けることもありません。幸福度という観点からだと、不幸にあった人も、幸福に恵まれた人も時間が経てば同じように幸せを感じたり、不幸だと思い悩んだりします。

文明の発展により幼児死亡率は大きく改善され、病にも立ち向かえるようになったのは人類全体としては幸福なことでしょう。しかし一方で人々は孤独に苛まれ、時間に縛られたり過去には考えられなかったストレス社会で生きるようになりました。何かがプラスになれば何かがマイナスになる。変化は早く、社会システムも入れ替わり立ち替わり、安定している事はありません。人も環境も、社会も時代に応じて臨機応変に変化しています。変化の激しい現代では、「何を持って幸福とするのか」を個人で突き詰めて考えなくてはなりません。

遺伝子操作の技術を手に入れ人工生物も作れるようになった人類。科学技術の発展はもう戻ることが出来ません。私たちに出来るのは「私たちが何を望むのか」を意識し、科学の進歩の方向性を変えることだけであると言います。

総評

教養 ★★★★★★★★★

知的好奇心 ★★★★★★★★+

満足度80%

上巻と比べると下巻は帝国主義や資本主義、科学技術といった抽象的な小難しい概念の話がメインです。そのため冗長な表現も感じられ、最後まで読み進めるのに苦労しました。内容はどれも知的好奇心を刺激して面白かったです。下巻は考えさせられる事が多く、一気読みは出来ずじっくりと腰を据える感じで読みすすめました。

序盤から日本人には馴染みのない宗教の話。宗教は統治ツールとして権力者と結びつき、人類の作った虚構の中でもひときわ強力な秩序を人類にもたらしました。

大航海時代の「空白の地図」のくだりも印象深いです。ヨーロッパから見てアメリカ大陸を最初に発見したのはコロンブスですが、彼は当時の「細部まで埋められた地図」を正しいと思い込んでいたのでインドに到着したと信じ、現地民をインディアンと名付けました。一方で探検家のアメリゴ・ヴェスプッチはアメリカ大陸のことを「空白の地図」の新大陸であると考えたため(自身の無知を認めたため)、その後の地図製作業者から彼の名を取ってアメリカ大陸という名前が付けられました。「自分は知らない」ことを認める態度が彼に大陸の名前の栄誉を与えることになりました。他にもコルテスのアステカ征服の記述もあり、ドラマを感じさせます。

総じて、本書の「ホモサピエンスが世界を征服できたのは想像力にあり、生み出した虚構を集団で信じられることにある」というのは世界を捉える上で大きな視点を提供してくれました。貨幣も、法律も、宗教も、社会制度も性別役割や階級も、私たちが暗黙の前提としていることは全て人類が想像した虚構に過ぎず、実際には存在しないものです。その実際には存在しないものを、みんなであたかも存在するように考え、仮定し、信頼し、行動原理とすることで見ず知らずの人達と協力関係が出来ました。

人が持つ最も強力な力である想像力。そこから産まれる物語の力。本書を読むことで人類が今にいたるまでの大きな道のりを追体験することができます。お勧めです。

「サピエンス全史(下) 文明の構造と人類の幸福」/「Sapiens: A Brief History of Humankind」

ユヴァル・ノア・ハラリ / Yuval Noah Harari (著)

柴田裕之(訳)

河出書房新社 2016年9月30日

関連記事

・【まとめと要約】「サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福」 上巻 ユヴァル・ノア・ハラリ(著) レビュー

・「最高の体調」要約&まとめ 鈴木祐 (著) 進化医学のアプローチ 豊富な科学的知見から現代人の病理にメスを入れた本